Infinity Pool: el turismo y el espectáculo del crimen

Frida Marcela Heras VillarrealY el universo me aparece como un inmenso,como un inexorable Jardín de los Suplicios…

Sangre por todas partes, y allí donde hay más vida,verdugos horribles que urgen las carnes, sierran los huesos, arrancan la piel, con siniestras expresiones de alegría en sus rostros.

Octave Mirbeaui

La pregunta es por el cuerpo. El cuerpo es la pregunta, la interrogación.

Una alberca infinita pierde los bordes, aparentemente. Da la ilusión de un cuerpo de agua que trasciende el límite para incorporarse al horizonte. Brandon Cronenberg nos muestra esta engañosa borradura de fronteras ya sea mediante el uso y acomodo de los espacios como, sobretodo, de los cuerpos, a través de las prohibiciones y transgresiones de la creación y la destrucción, del horror y el goce, de un erotismo de la muerte.

La advertencia es clara: en Li Tolqa, los turistas, esos extranjeros que se adueñan del territorio a su manera, no deben salir del perímetro del complejo hotelero. El afuera es salvaje, la seguridad y el orden se encuentran adentro, aunque sean los mismos habitantes del afuera –exotizados y temidos– los que les proveen de todas las comodidades y “garantías”. Sin embargo, la frontera entre la hospitalidad y la hostilidad, si es que la hay, se ve a su vez borrada: ¿quién es el extraño-extranjero? ¿quién es el peligroso? Entre el huésped y el parásito ¿existe algún borde, alguna delimitación? Y ¿qué decir entre vivos y muertos?

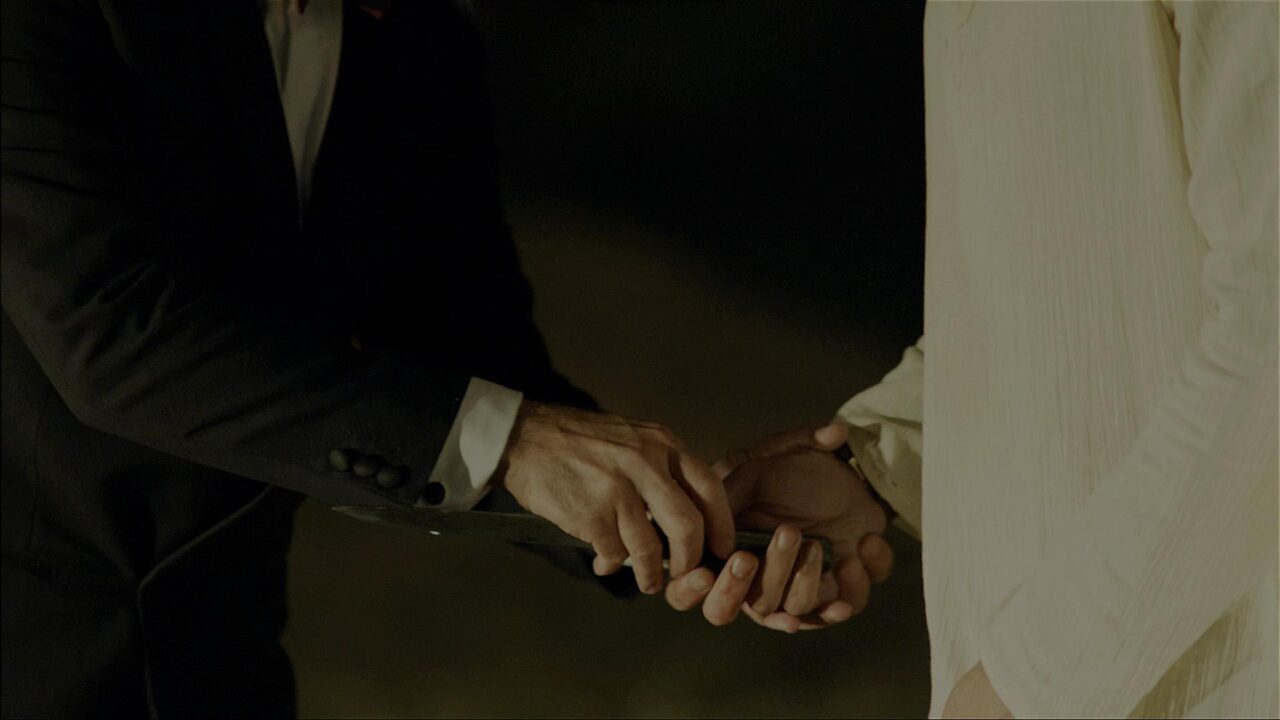

“Todos somos zombies aquí”, muertos-vivientes, sujetos y objetos, originales y dobles. La identidad se muestra una vez más como inasible, escurridiza: “¿Te preocupa que se hayan equivocado de hombre? ¿Crees, mirando hacia atrás, que mataron al verdadero James? Ese era mi mayor temor después de mi propia experiencia. Porque te despiertas en esa pequeña habitación y, por lo que sabes, pudieron haberte cambiado. Difícil decir qué pasó mientras dormías. Mientras viva, nunca sabré si soy realmente yo mismo.” Habrá algo en el uso de esas máscaras deformes y monstruosas, algo que parece ocultar a la vez que revela lo verdaderamente monstruoso de quienes se esconden detrás de ellas, lo más humano. En el enmascaramiento, hay un otro que comete el crimen, por lo que es otro quien paga. La culpa y la responsabilidad como capas de piel que se arrancan para ajustarse a una otra piel, ¿la de la propia crueldad?

Una maquinaría que produce y destruye al semejante, al cuerpo creado para ser asesinado y eliminado. Una maquinaría Estado-ciencia-mercado que produce cuerpos prescindibles, otros desechables, y que hace de la muerte un espectáculo, una fiesta, a través de la representación escénica teatral en la cual todo está dispuesto: los cuerpos, el escenario, una lógica sacrificial, los espectadores y la obligación de mirar, una mirada que no compromete ni conmueve, que sólo se horroriza y goza. Aquí el muerto es un espejo, el reflejo de una muerte que es a la vez propia y ajena. La mirada cumple un papel importantísimo cuando del terror se trata, ya que atrapa mientras revela, fascina a la vez que persigue. ¿Qué nos muestra la mirada persecutoria que busca y propicia esta teatralidad, que se satisface en el hacer y ver morir, en ver a otro pagar mis deudas? No olvidemos, es un espectáculo de élite; este drama sólo es posible para quien pueda pagar por ello, para el extranjero con el capital suficiente para hacerse de una reserva posiblemente ilimitada de dobles. La muerte burocratizada.

Un souvenir, un regalo, lo dado y lo recibido. La muerte, mi muerte, que nadie me puede dar, que sólo yo me puedo dar a mí mismo, pero por la que no puedo responder, y, sin embargo… ¿El doble es un otro? Ese doble, mi sustituto, mi reemplazo en la muerte, que conserva mi cuerpo y mis memorias, ¿soy yo? Aquel tomará mi lugar, cargará con mi propio castigo, mi propia muerte, es un otro, mi otro, que morirá en mi nombre. Y quedarán sus cenizas. Una urna para coleccionar, como el recordatorio de vida y de muerte, de los límites que pueden siempre ser rebasados. En la imposibilidad o incapacidad de hacer experiencia de la propia muerte y, en este caso, también de la muerte de ese otro, no queda más que un vacío. Más allá de las fronteras el souvenir no es más que decoración y el cuerpo es sólo un medio y un instrumento de la violencia.

Son cuerpos y muertes para los que no hay duelo, ni cabida para pensarlo. Lo vemos cada día en este país, el muerto torturado, mutilado y aparecido por calles que nunca han sido nuestras y que, sin embargo, nos corresponden. Nos topamos de frente con esas huellas de terror y muerte. ¿Sostenemos la mirada? Aquel muerto no soy yo, un alivio, ¿con eso basta? Una satisfacción, un regodeo. Algo ha de haber hecho. En algo estaría metido. Son daños colaterales. Un delincuente menos. Esos muertos pagan nuestras culpas.

La crueldad también une. El grupo se constituye y se alía en el goce de ver a otros morir, otros que son ellos ¿mismos? y que los hace regresar cada año, salir de su rutina hasta hacer de estos sacrificios vacacionales cotidianeidad, una cotidianeidad que incluya ya este juego de hacer morir y ver morir. El periodista Philip Gourevitch lo planteaba: incluso en lo más espantoso, en lo más horroroso, lo social se construye.

Pero, ¿quién carga con la muerte del otro? El otro carga con mi muerte al morir en mi lugar, pero ¿y yo? James carga con cada uno de sus muertos, cada muerto en su respectiva urna. La ceniza es la historia por contar. Lo que no termina de irse, lo que insiste aunque ya no sea. ¿Cómo responder ante esto? En esta guerra en la que nos encontramos, ¿cómo responder ante tantos muertos, nuestros muertos, todos aquellos que han muerto en nuestro lugar y en nuestro nombre?

i Mirbeau, Octave, El jardín de los suplicios, Madrid, Impedimenta, 2010, p. 210.

Es licenciada en psicología por la UIA, certificada en tanatología por la Universidad de Maryland, así como maestra y doctorante en saberes sobre subjetividad y violencia por el Colegio de Saberes. Especialista en práctica psicoanalítica, se dedica a la consulta privada. Temas de interés y pasión: psicoanálisis, violencias, narcotráfico, frontera, muerte y cuerpo.